CRÓNICA

Antonio: memorias de una pandemia

Antes del coronovarius, en los años ochenta y noventa del siglo pasado, otra pandemia azotó a la humanidad: la del Virus de Inmunodeficiencia Humana, VIH, causante del sida

“El sida es uno de los precursores distópicos de la aldea global, ese futuro que ya está aquí y siempre ante nuestros ojos, que nadie sabe cómo rehusar”

Susan Sontag

Tengo la misma edad de mi padre cuando murió por una pandemia. De ahí que últimamente el verso de Cesare Pavese me atormenta cada mañana: “Vendrá la muerte y tendrá tus ojos”. Las casualidades y revivir mi infancia y adolescencia despiertan mis miedos durante la cuarentena por el coronavirus: vivir más que mi padre y saber si lograré escapar a la fuerza inexorable de la tara familiar.

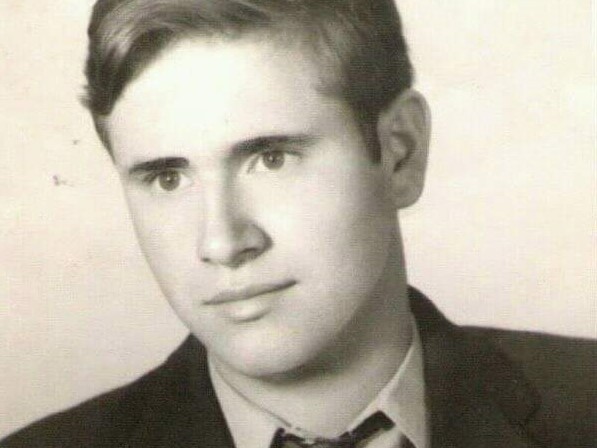

Antonio Ramos Hernández (Canarias, 26-03-1952 / Caracas, 03-07-1993). Su infancia y adolescencia transcurrieron durante la dictadura de Francisco Franco en un pueblito llamado Vallehermoso, en la isla de La Gomera. Apenas sabía leer y escribir. Al poco tiempo de la muerte del Generalísimo, emigró a Venezuela, lugar que se convirtió en la tierra prometida, en una nueva vida y por ende, en la posibilidad de salir de la pobreza y de tantas privaciones. Empezó trabajando como carretillero en el Mercado Mayor de Coche, en Caracas; años después con varios amigos canarios y uno colombiano decidió tener su propio negocio: una distribuidora de plátanos. Cuando por fin logró establecerse, se casó con su prima Ana Luisa, y a los ocho meses nació su única hija.

Fueron años de sacrificios, todos los días se levantaba a las tres de la madrugada para ir al mercado, llegaba al mediodía a casa para almorzar, luego tomaba la siesta y después volvía a las oficinas de la platanera en Catia, hasta final de la tarde. Pronto llegarían las recompensas y la bonanza: cambiar de modelo de carro cada año, mandar dinero a la familia en Canarias, comprar una casa, en fin, “Toño”, como lo llamaban sus amigos más cercanos, se convirtió en el propio latin lover, guapo y con dinero; el mundo estaba a sus pies, o al menos eso creía sin sospechar que por sus venas corría el virus que volvía la sangre maldita, que le convertía de inmediato en un paria social: el VIH-sida. Fueron largos meses de exámenes y de consultas médicas hasta que en el año 1989 a Toño le confirman que era seropositivo; luego vendría el peor trance: someter a su esposa y a su hija a las mismas pruebas.

Tengo la misma edad de mi padre cuando murió por una pandemia. De ahí que últimamente el verso de Cesare Pavese me atormenta cada mañana: “Vendrá la muerte y tendrá tus ojos”. Las casualidades y revivir mi infancia y adolescencia despiertan mis miedos durante la cuarentena por el coronavirus: vivir más que mi padre y saber si lograré escapar a la fuerza inexorable de la tara familiar.

Antonio Ramos Hernández (Canarias, 26-03-1952 / Caracas, 03-07-1993). Su infancia y adolescencia transcurrieron durante la dictadura de Francisco Franco en un pueblito llamado Vallehermoso, en la isla de La Gomera. Apenas sabía leer y escribir. Al poco tiempo de la muerte del Generalísimo, emigró a Venezuela, lugar que se convirtió en la tierra prometida, en una nueva vida y por ende, en la posibilidad de salir de la pobreza y de tantas privaciones. Empezó trabajando como carretillero en el Mercado Mayor de Coche, en Caracas; años después con varios amigos canarios y uno colombiano decidió tener su propio negocio: una distribuidora de plátanos. Cuando por fin logró establecerse, se casó con su prima Ana Luisa, y a los ocho meses nació su única hija.

Fueron años de sacrificios, todos los días se levantaba a las tres de la madrugada para ir al mercado, llegaba al mediodía a casa para almorzar, luego tomaba la siesta y después volvía a las oficinas de la platanera en Catia, hasta final de la tarde. Pronto llegarían las recompensas y la bonanza: cambiar de modelo de carro cada año, mandar dinero a la familia en Canarias, comprar una casa, en fin, “Toño”, como lo llamaban sus amigos más cercanos, se convirtió en el propio latin lover, guapo y con dinero; el mundo estaba a sus pies, o al menos eso creía sin sospechar que por sus venas corría el virus que volvía la sangre maldita, que le convertía de inmediato en un paria social: el VIH-sida. Fueron largos meses de exámenes y de consultas médicas hasta que en el año 1989 a Toño le confirman que era seropositivo; luego vendría el peor trance: someter a su esposa y a su hija a las mismas pruebas.

Antonio Ramos Hernández (ÁLBUM FAMILIAR DE LA AUTORA)

Recuerdo el día que fui a la clínica: la enfermera agarró mi brazo con asco para tomar una muestra de mi sangre, mi padre nunca me dijo que hacíamos allí, en realidad me enteré de su enfermedad porque registraba las gavetas de su mesa de noche y leía las indicaciones que traían los cócteles de drogas que debía tomar diariamente. Nunca tuvo el valor de mirarme a los ojos y contarme qué ocurría, quizás por vergüenza o por miedo de saber que me dejaría tan pronto. Tampoco tuve el valor de preguntarle, tenía apenas doce años, me aferraba a la idea de que todo pasaría y se curaría. Hoy me arrepiento de tantos silencios.

Hace poco contacté al médico de mi padre. En aquella época eran pocos los profesionales que estaban estudiando el virus, considerado para algunos una enfermedad que le daba solo a los homosexuales, de hecho se le conocía como “la peste gay”. No pudo resolver mi gran duda: ¿cómo se contagió mi papá de sida? Esos detalles no eran relevantes para las historias de los pacientes y quizás no vale la pena buscar un culpable, todos estamos expuestos a los virus, no son decisiones son el sino del destino, son los riesgos que se corren cuando se vive.

Mi madre resultó ser seropositiva, yo estaba sana, aunque tuve que pagar un alto precio: la soledad. De inmediato, todo cambió en casa. Trece años de mi vida fueron una especie de cuarentena domiciliaria: nada se compartía, cada quien tenía sus platos, sus vasos y sus cubiertos. No existían los abrazos ni los besos, se hablaba poco, salíamos lo necesario, se tenía precaución con las heridas o cortadas y lo más importante, todos asumimos el compromiso tácito de guardar el secreto de la enfermedad para evitar el rechazo social.

Recuerdo el día que fui a la clínica: la enfermera agarró mi brazo con asco para tomar una muestra de mi sangre, mi padre nunca me dijo que hacíamos allí, en realidad me enteré de su enfermedad porque registraba las gavetas de su mesa de noche y leía las indicaciones que traían los cócteles de drogas que debía tomar diariamente. Nunca tuvo el valor de mirarme a los ojos y contarme qué ocurría, quizás por vergüenza o por miedo de saber que me dejaría tan pronto. Tampoco tuve el valor de preguntarle, tenía apenas doce años, me aferraba a la idea de que todo pasaría y se curaría. Hoy me arrepiento de tantos silencios.

Hace poco contacté al médico de mi padre. En aquella época eran pocos los profesionales que estaban estudiando el virus, considerado para algunos una enfermedad que le daba solo a los homosexuales, de hecho se le conocía como “la peste gay”. No pudo resolver mi gran duda: ¿cómo se contagió mi papá de sida? Esos detalles no eran relevantes para las historias de los pacientes y quizás no vale la pena buscar un culpable, todos estamos expuestos a los virus, no son decisiones son el sino del destino, son los riesgos que se corren cuando se vive.

Mi madre resultó ser seropositiva, yo estaba sana, aunque tuve que pagar un alto precio: la soledad. De inmediato, todo cambió en casa. Trece años de mi vida fueron una especie de cuarentena domiciliaria: nada se compartía, cada quien tenía sus platos, sus vasos y sus cubiertos. No existían los abrazos ni los besos, se hablaba poco, salíamos lo necesario, se tenía precaución con las heridas o cortadas y lo más importante, todos asumimos el compromiso tácito de guardar el secreto de la enfermedad para evitar el rechazo social.

El miedo, la sombra de la muerte y la ignorancia sobre la enfermedad nos llevaron a tener esta vida, en extremo carente de amor.

Al fallecer mi padre tuve que cargar con el peso de mi madre: viuda, treinta y seis años, extranjera, ama de casa y sin estudios. A diario, y hasta su muerte, me reclamaba de tener la enfermedad maldita, porque todo se resumía a un castigo divino –mientras escribo esto, mi casera me lee un pasaje de la Biblia: los primos no pueden casarse y mucho menos fornicar–. Soy hija del pecado, así que merecíamos nuestra desgracia, supongo. A eso debo sumarle el rechazo de la familia, también odiaba hacer trámites y ver la palabra sida en el acta de defunción de mi padre. Por fortuna, en esa época no existían las redes sociales y cada vez que salía en la televisión una noticia sobre la enfermedad cambiaba el canal; si la nota estaba en el periódico, agarraba la hoja y la botaba a la basura; consciente o inconscientemente, quería negar mi realidad y rechacé a mis padres.

Al fallecer mi padre tuve que cargar con el peso de mi madre: viuda, treinta y seis años, extranjera, ama de casa y sin estudios. A diario, y hasta su muerte, me reclamaba de tener la enfermedad maldita, porque todo se resumía a un castigo divino –mientras escribo esto, mi casera me lee un pasaje de la Biblia: los primos no pueden casarse y mucho menos fornicar–. Soy hija del pecado, así que merecíamos nuestra desgracia, supongo. A eso debo sumarle el rechazo de la familia, también odiaba hacer trámites y ver la palabra sida en el acta de defunción de mi padre. Por fortuna, en esa época no existían las redes sociales y cada vez que salía en la televisión una noticia sobre la enfermedad cambiaba el canal; si la nota estaba en el periódico, agarraba la hoja y la botaba a la basura; consciente o inconscientemente, quería negar mi realidad y rechacé a mis padres.

La pandemia del siglo pasado no hizo de mí una mejor persona, vivía con rabia del mundo, sin poderlo hablar con nadie, inventado razones diferentes para explicar la ausencia de mis padres. Yo no quería cargar con un estigma o tener la etiqueta: hija de sidosos. Ya no siento vergüenza de ello, con el tiempo el dolor se ha ido diluyendo, quizás la edad ayudó un poco; también contarlo, primero a mi novio, después a mis amigos cercanos, ahora lo escribo aunque eso no cura que siga odiando la navidad. La lucha contra el sida se conmemora cada primero de diciembre.

A lo largo de la historia de la humanidad han existido muchas pandemias, la literatura ha sido testigo fiel de ellas. Contrario a la mirada del argentino Martín Caparrós en su más reciente crónica sobre el coronavirus publicada en el diario The New York Times, las pandemias no distinguen razas, credos, sexos, religión, nacionalidad u orientación sexual. No hay una pandemia peor que otra, todas suman una larga lista de fallecidos y una cantidad que nunca es llevada a las estadísticas: los niños que quedan huérfanos. Lamentablemente, al coronavirus lo hemos venido superficializando, pareciera que esta enfermedad es tan lejana, tan ajena a uno, que nos conformamos con ver en los noticieros de televisión que algunos famosos han contraído el Covid-19 y que hasta los miembros de las realezas europeas lo padecen. No produce ningún tipo de bochorno morir de ello, pero en aquellos años ochenta y noventa del siglo XX, cuando la peste era el sida, confesar que se estaba enfermo era motivo de vergüenza. Freddie Mercury fue uno de los pocos en admitirlo, pero aún en este milenio cuesta asumir la enfermedad, tenemos los casos del actor Charlie Sheen o la cantante Conchita Wurst, quien tuvo que admitirlo públicamente luego de ser chantajeada por su expareja.

Las veces que me he hecho la prueba del VIH ha sido más para verificar que no tengo ese virus en la sangre, que no se equivocaron, eso es lo que pesa más, independientemente de mi vida sexual. Si bien el sida, después de casi cuarenta años de su descubrimiento, es tratado como una enfermedad crónica, a pesar de que no existe una vacuna o cura definitiva, aún genera prejuicios. Lo que sí sorprende es que de repente los medios de comunicación se olvidaron de la peste ochentera y noventera, que pasó de moda, y algunos hasta desestiman lo que sufrieron las personas que perdieron a un ser querido por el sida.

A lo largo de la historia de la humanidad han existido muchas pandemias, la literatura ha sido testigo fiel de ellas. Contrario a la mirada del argentino Martín Caparrós en su más reciente crónica sobre el coronavirus publicada en el diario The New York Times, las pandemias no distinguen razas, credos, sexos, religión, nacionalidad u orientación sexual. No hay una pandemia peor que otra, todas suman una larga lista de fallecidos y una cantidad que nunca es llevada a las estadísticas: los niños que quedan huérfanos. Lamentablemente, al coronavirus lo hemos venido superficializando, pareciera que esta enfermedad es tan lejana, tan ajena a uno, que nos conformamos con ver en los noticieros de televisión que algunos famosos han contraído el Covid-19 y que hasta los miembros de las realezas europeas lo padecen. No produce ningún tipo de bochorno morir de ello, pero en aquellos años ochenta y noventa del siglo XX, cuando la peste era el sida, confesar que se estaba enfermo era motivo de vergüenza. Freddie Mercury fue uno de los pocos en admitirlo, pero aún en este milenio cuesta asumir la enfermedad, tenemos los casos del actor Charlie Sheen o la cantante Conchita Wurst, quien tuvo que admitirlo públicamente luego de ser chantajeada por su expareja.

Las veces que me he hecho la prueba del VIH ha sido más para verificar que no tengo ese virus en la sangre, que no se equivocaron, eso es lo que pesa más, independientemente de mi vida sexual. Si bien el sida, después de casi cuarenta años de su descubrimiento, es tratado como una enfermedad crónica, a pesar de que no existe una vacuna o cura definitiva, aún genera prejuicios. Lo que sí sorprende es que de repente los medios de comunicación se olvidaron de la peste ochentera y noventera, que pasó de moda, y algunos hasta desestiman lo que sufrieron las personas que perdieron a un ser querido por el sida.

El sida fue, realmente, el virus que mató el amor, que le recordó a la humanidad que la lujuria era pecado, que la soledad en toda la expresión de su palabra existía, que fomentó la homofobia. Por lo pronto, los escritores seguirán quejándose de que no pueden concentrarse para escribir y los jóvenes de no poder salir a rumbear... y así cada uno seguirá banalizando al coronavirus, viviendo, desde la civilización del espectáculo, la primera pandemia del nuevo milenio.

Tomemos estos momentos de pausa -la cuarentena- para profundizar en la vida más allá de un post de Facebook o de Instagram. Sobreviví y fui testigo de una pandemia, espero sobrevivir a ésta. Espero que tú, que lees esta crónica, también sobrevivas.

@DulceMRamosR

Siguenos en

Telegram,

Instagram,

Facebook y

Twitter

para recibir en directo todas nuestras actualizaciones