El cine, esa fuente sagrada de asombros, terrores y felicidad

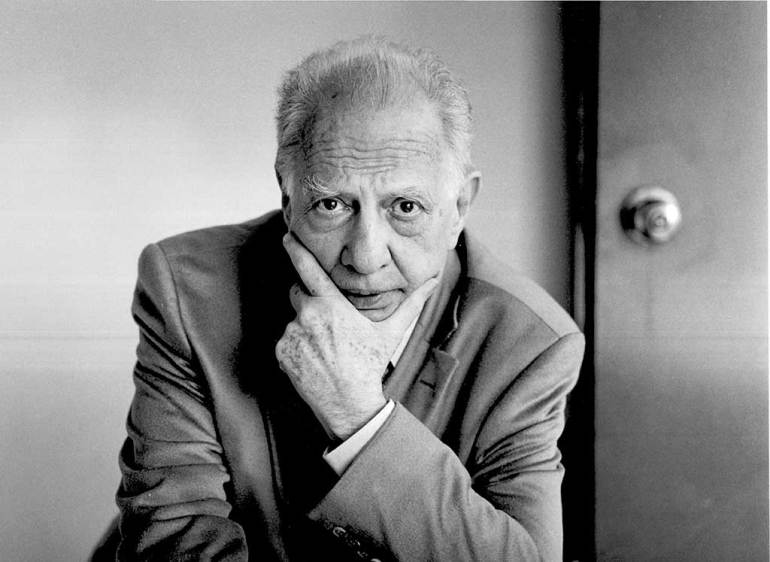

Mientras diversas instituciones mexicanas coinciden en homenajes que debaten cómo se recordará al escritor Sergio Pitol, Verbigracia reproduce este artículo cedido por él a las puertas del siglo XXI

Del fondo de ese pozo, profundo y denso, ha extraído el novelista mexicano buena parte de las imágenes que, a más de habitarlo, pueblan sus textos y los de todo escritor, porque aunque éste “no vea cine, lo desprecie, su obra está en deuda con el lenguaje cinematográfico sin haberse él enterado”. Pitol ilustra el cambio sufrido por la novela a partir del cine, e identifica el momento en que “el cine empezó a recibir un nuevo aliento de la literatura”:

Hace unos días me telefoneó Carlos Monsiváis, el Premio Anagrama de este año, para festejar el homenaje a Ernst Lubitsch que había yo publicado. En algunos diálogos y situaciones inverosímiles de un relato mío había detectado a cada momento el “Lubistch’s touch”. Me quedé perplejo.

Carlos es uno de mis más viejos amigos, el más cercano, con quien desde hace cuarenta años comparto infinidad de filias y fobias literarias y también la pasión por el cine. Me asombró que en esos diálogos no reconociera sus huellas. Si un homenaje oculto había era a él y a la sección paródica que semanariamente publica en un periódico mexicano.

Ernst Lubitsch, c. 1930.

¿En dónde podría haber detectado la inspiración proveniente de Lubitsch, un cineasta al que he admirado desde la adolescencia? He reconocido abiertamente mi fervor por su obra en infinitas ocasiones. En mi primera novela hay un capítulo voluntariamente grotesco, donde una alta funcionaria mexicana asiste en Perú a un acto cultural para festejar un aniversario de Lubitsch, y es entrevistada por la televisión francesa. En esa sesión se presentaba To be or not to be. A ella, el nombre del director alemán le es totalmente desconocido. Sus respuestas son una ininterrumpida sucesión de disparates; traté allí de recrear esas jocundas comedias de errores que a menudo aparecen en la obra del cineasta alemán.

Otra de mis novelas se llama El desfile del amor, título de uno de los filmes más importantes del mismo director. Seguramente existirán en mis otras novelas efectos lubitschianos de los que no soy consciente, como no lo era de los que aparecían en aquel último relato. De pronto se me hizo claro que el instinto de Monsiváis sólo había fallado el blanco por milímetros. No eran los diálogos, sino el escenario en el que se movían los personajes y algunos detalles que provenían del mundo de Lubitsch. Y el descubrimiento de esa huella se sumó al placer del elogio amistoso.

Eso puede ya dar un indicio de la viva relación que existe entre mi literatura y el cine.

No podría ser de otra manera, puesto que desde la infancia el cine fue para mí una de las pocas ventanas para atisbar el mundo. Vivía yo en un ingenio azucarero en la costa del golfo, y en el pueblo más cercano, Potrero, todos los sábados se proyectaban películas en un inmenso galerón. Mi hermano y yo caminábamos varios kilómetros venciendo el miedo a la oscuridad y el profundo fango en que se convertían los caminos en época de lluvias, hasta llegar a esa fuente sagrada de asombros, terrores y felicidad: la pantalla.

Tuvimos que soportar muchas veces dramas ininteligibles y comedias sentimentales estultas y soporíferas. Pero a menudo la suerte nos sonreía. Hace sesenta años el repertorio americano incluía muchos filmes que podían ser disfrutados tanto por los adultos como por el público infantil: la inolvidable Isla del tesoro, donde John Silver, el pirata, era nada menos que el portentoso Wallace Beery, y Jim, el niño que lo idolatra, aquel que todos anhelábamos ser, era Jackie Cooper; las innumerables películas colonialistas de la época, Gunga Din, La carga de los seiscientos dragones, Los tres lanceros de Bengala, Beau geste, entre otras, donde los héroes eran casi invariablemente Gary Cooper, Cary Grant, Ray Milland y Frenchot Tone, y aún dramas más complejos pero igualmente cargados de aventuras y exotismo como Mares de China, también con Wallace Beery, Jean Harlow y Clark Gable.

La isla del tesoro, dirigida por Victor Fleming (1934).

Es indudable que esas imágenes logran poner aún ahora en movimiento mi imaginación. Cuando las veo en la televisión o en video, resucita caudalosamente el deslumbramiento de aquellas noches.

Años después, estudiante universitario ya en la ciudad de México, el repertorio se amplió generosamente. En Potrero, las películas se veían por lo menos con cuatro o cinco años de retraso. En la capital uno podía estar al día y asistir al estreno de todas las novedades. La guerra mundial quedaba ya muy lejos y el repertorio no estaba limitado al cine norteamericano o mexicano. Aparecieron los filmes franceses, los italianos, los británicos y los japoneses.

A los cines de estreno se sumaban los cineclubes de la capital. Uno de ellos, el del IFAL, tenía un convenio con el Museo de Arte Moderno de Nueva York, lo que equivalía a alcanzar todas las joyas del cine que alguien pudiera imaginar.

La lejanía del presente, la atmósfera diferente que se creaba en una sala de público culto donde la proyección de las películas mudas se acompañaba con música de piano, la noción de que se asistía a un estilizado acto cultural y no a un cine de público masivo, el debate final donde uno aprendía rápidamente un lenguaje desconocido que permitía hablar poco después de la estética expresionista, del montaje einsensteiniano, de la validez del cine negro americano, y de citar a Bela Balász y al por entonces indispensable Georges Sadoul. Mi ingreso en aquel cineclub hace medio siglo coincidió con la proyección de un ciclo expresionista. Fue una prueba iniciática, una iluminación para el joven que hasta entonces sólo esperaba del cine una trama atractiva, efectos fotográficos adecuadamente sorprendentes, y actuaciones convincentes.

La primera función que vi en ese ciclo fue Varietés, película de 1925 dirigida por André Dupont y actuada nada menos que por Emil Jannings y Lya de Putti. A partir de aquella noche el cineclub se convirtió para mí en un lugar sagrado. Me familiaricé de inmediato con algunos de los grandes clásicos alemanes: El gabinete del doctor Caligari, ¡nada menos!, de Robert Wiene; Metrópolis, de Fritz Lang; Nosferatu, de Murnau; Lulú y La caja de Pandora, de Pabst; El ángel azul, de von Stenberg; Dies Irae de Dreyer.

Debo confesar que vuelvo siempre con pasión e inquietud al cine expresionista. Hace algunas semanas pude al fin adquirir El estudiante de Praga, esa alegoría del pacto con el diablo, más cercano a la vertiente de Chamisso que a la vertiente fáustica.

En aquellas visitas regulares devoré ciclos de von Stroheim y de von Stenberg, de Lubitsch, de René Clair y de Renoir, de Eisenstein, de Pudovkin y Dziga Vertov, de Sjoström, Capra, Bergman y Hitchcock, del neorrealismo italiano, el surrealismo francés, el onirismo japonés, los westerns clásicos y el cine de aventuras, el musical y el político. Fue una forma de educación permanente.

En cualquier ciudad en que he vivido me he abonado a uno o a dos cineclubes.

En ocasiones escucho a amigos de mi edad, escritores, afirmar que el cine es sólo un entretenimiento, tonto además, propio sólo para sirvientas, y que tomarlo en serio, discutirlo, glosarlo, no es sino otra de las formas que reviste la vulgaridad en nuestro tiempo. Me quedo asombrado. Me resulta indudable que nuestro imaginario está marcado en gran parte por las imágenes que poblaron las pantallas. Estoy convencido de que aunque un escritor no vea cine, aunque lo desprecie, su obra está en deuda con el lenguaje cinematográfico sin haberse él enterado. Victor Sklovski estudió el gran cambio que se produjo en la novela a partir de la aparición de El acorazado Potemkin. La técnica del montaje en Eisenstein, esa sucesión de imágenes heterogéneas, de signo no sólo diferente sino a veces contrario, que logran por acumulación crear una unidad visual distinta y poderosa, se introdujo casi de inmediato en la novela.

El primer ejemplo en Rusia, dice Sklovski, fue El año desnudo, de Pilniak; luego cundió en todo el mundo. ¡En Joyce, nada menos! No sólo el montaje, sino el ritmo creado por el cine, la ruptura cronológica, el libre juego de asociaciones, la visión oblicua y otros procedimientos han renovado la narrativa a lo largo de este siglo, de manera que aun un autor que tenga un trato mínimo con la pantalla, puede estar influenciado por vías indirectas, entre otras la amplia literatura contaminada por el cine. Llegó luego un momento en que se revirtieron los papeles y la relación se hizo circular: cuando el cine empezó a recibir un nuevo aliento de la literatura y a enriquecerse con sus características y procedimientos.

"Escalera Potemkin" Una de las escenas más relevantes de El acorazado Potemkin.

Los ejemplos son infinitos, el cine negro norteamericano posiblemente no sería lo que es de no haber adoptado efectos de la novela policial de su país: Dashiell Hammett, Ross McDonald y Raymond Chandler, sobre todo. De la misma manera que el cine francés de los últimos treinta años se ha nutrido en buena parte del nouveau roman. Se trata del cuento de nunca acabar. Y uno agradece que así sea. Si tuviera que enlistar una docena de filmes, no los mejores en la historia del cine, sino modestamente los que supongo que de alguna manera han permeado mi obra literaria, el resultado sería este: Las bellas de la noche, de René Clair; Trouble in paradise y To be or not to be, de Ernst Lubitsch; El Sheik blanco e Y la nave va, de Federico Fellini; El gabinete del Dr. Caligari, de Robert Wiene; Drolle de drame, de Marcel Carné; El acorazado Potemkin, de Eisenstein; Rashomón, de Akira Kurosawa; Los 39 escalones, de Alfred Hitchcock; La kermesse heroique, de Jaques Feyder y Peeping Tom de Michel Powell.

En toda lista de películas, de libros, de obras de arte, interviene siempre algo conjetural. Estoy seguro de que si dentro de un mes tuviera que hacer una selección, la mayoría de estos títulos permanecería, pero uno o dos desaparecerían para dar paso a otros ahora olvidados. Ya en este mismo momento se me vienen a la memoria cinco que no podría sacrificar: La pasión de Juana de Arco, de Jan Dreyer; El tercer hombre, de Carol Reed; La máscara de Dimitrios, de Jan Negulesko; El halcón maltés, de John Huston; Doble indemnización, de Billy Wilder, y muchísimos más.

Sergio Pitol,

Verbigracia, N°62 / Año III

Caracas, sábado 8 de julio de 2000

Siguenos en

Telegram,

Instagram,

Facebook y

Twitter

para recibir en directo todas nuestras actualizaciones